3.7.2015: Leise und unter wohltuendem Verzicht auf jedwedes Pathos erzählt Joachim Trier in Louder than Bombs die Geschichte einer Familie, die sich nach dem Suizid der Mutter am Rande des Zerbrechens befindet. Jeder hat seine eigene Story: Jonah, ein verunsicherter und zwanghafter junger Mann (hervorragend zart nervtötend-nerdig gespielt von Jesse Eisenberg), flieht vor Frau und Baby in seine alte Familie, in das

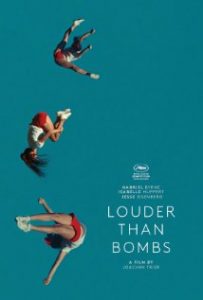

3.7.2015: Leise und unter wohltuendem Verzicht auf jedwedes Pathos erzählt Joachim Trier in Louder than Bombs die Geschichte einer Familie, die sich nach dem Suizid der Mutter am Rande des Zerbrechens befindet. Jeder hat seine eigene Story: Jonah, ein verunsicherter und zwanghafter junger Mann (hervorragend zart nervtötend-nerdig gespielt von Jesse Eisenberg), flieht vor Frau und Baby in seine alte Familie, in das

von Eifersucht und Schuldvorwürfen geprägte Verhältnis zum Vater, zu dem ihn bewundernden kleinen Bruder und zu seiner Ex, die er anlügt und mit der er ins Bett geht. Der kleine Bruder Conrad (in der beeindruckend widerborstigen und eigenwilligen Darstellung des Neulings Devin Druid) streunt zwischen pubertären Liebeswirren und der quälenden Sehnsucht nach der Mutter ziellos in der Stadt herum, verstummt seinem Vater gegenüber und rettet sich in exzessive Baller- und Fantasyspiele am Computer.  Und der Vater Gene (Gabriel Byrne), ein Lehrer mit aufgegebenen Schauspielerambitionen, der sich um die Kinder kümmert, weil seine Frau Isabelle (Isabelle Huppert) eine berühmte Kriegsfotographin und viel auf Reisen war, setzt sich erst jetzt, drei Jahre nach dem Suizid, mit seiner Ehe und mit Isabelles Depression auseinander, versucht vergeblich, Conrad zu sagen, dass Isabelles Tod kein Unfall war, schläft mit seiner Kollegin und Conrads Englischlehrerin und spricht endlich offen mit Richard (David Strathairn), dem Kollegen und Freund seiner Frau. Bemerkenswert, wie Gabriel Byrne in dieser Szene seine Figur, den sanften Gene, dazu zwingt, seinen Schmerz zugunsten eines zivilisierten Umgang mit dem Anderen niederzuringen, mit Mühe Fragen stellt, dem anderen zuhört, um endlich Dinge über seine Frau zu erfahren.

Und der Vater Gene (Gabriel Byrne), ein Lehrer mit aufgegebenen Schauspielerambitionen, der sich um die Kinder kümmert, weil seine Frau Isabelle (Isabelle Huppert) eine berühmte Kriegsfotographin und viel auf Reisen war, setzt sich erst jetzt, drei Jahre nach dem Suizid, mit seiner Ehe und mit Isabelles Depression auseinander, versucht vergeblich, Conrad zu sagen, dass Isabelles Tod kein Unfall war, schläft mit seiner Kollegin und Conrads Englischlehrerin und spricht endlich offen mit Richard (David Strathairn), dem Kollegen und Freund seiner Frau. Bemerkenswert, wie Gabriel Byrne in dieser Szene seine Figur, den sanften Gene, dazu zwingt, seinen Schmerz zugunsten eines zivilisierten Umgang mit dem Anderen niederzuringen, mit Mühe Fragen stellt, dem anderen zuhört, um endlich Dinge über seine Frau zu erfahren.

Auch der dritte Film des Norwegers, der es wie Oslo, August 31st (2011) erneut in den Wettbewerb in Cannes geschafft hat, handelt von einer Depression. Richard berichtet, was Isabelle abgesehen von ihren Erlebnissen in den Kriegsgebieten quälte: Die innere Heimatlosigkeit, keinen Ort zu haben in einer Familie, die auch ohne einen funktioniert. Kriegsjournalisten geben interessante Filmfiguren ab, Menschen, die lange in anderen Welten lebten und mehr als Gäste denn als wirkliche Angehörige in ihre bürgerlichen zivilen Heimatgesellschaften zurückkehren. Man denke etwa an den wunderschön-beklemmenden neuseeländischen Thriller In my Father‘s Den (dt. Als das Meer verschwand) von Brad McGann aus dem Jahr 2004, in dem Matthew Macfadyen einen Kriegsfotographen spielt, der bei der Rückkehr nach langen Jahren durch seine Entfremdung und innerlichen Distanz seinen gar nicht so bürgerlichen Geburtsort durcheinanderbringt. Und Isabelle Huppert spielt die ältere Fotographin als klugen, ruhigen und so offensichtlich versehrten Menschen, der an seiner Verbindungslosigkeit zu seinen Nächsten leidet, sowie als Süchtige danach, sich immer wieder den Gefahren auszusetzen, im Glauben, es den Menschen dort schuldig zu sein, berichten zu müssen, durch ihre Gabe dazu verpflichtet zu sein, das Gute zu tun.

Auch der dritte Film des Norwegers, der es wie Oslo, August 31st (2011) erneut in den Wettbewerb in Cannes geschafft hat, handelt von einer Depression. Richard berichtet, was Isabelle abgesehen von ihren Erlebnissen in den Kriegsgebieten quälte: Die innere Heimatlosigkeit, keinen Ort zu haben in einer Familie, die auch ohne einen funktioniert. Kriegsjournalisten geben interessante Filmfiguren ab, Menschen, die lange in anderen Welten lebten und mehr als Gäste denn als wirkliche Angehörige in ihre bürgerlichen zivilen Heimatgesellschaften zurückkehren. Man denke etwa an den wunderschön-beklemmenden neuseeländischen Thriller In my Father‘s Den (dt. Als das Meer verschwand) von Brad McGann aus dem Jahr 2004, in dem Matthew Macfadyen einen Kriegsfotographen spielt, der bei der Rückkehr nach langen Jahren durch seine Entfremdung und innerlichen Distanz seinen gar nicht so bürgerlichen Geburtsort durcheinanderbringt. Und Isabelle Huppert spielt die ältere Fotographin als klugen, ruhigen und so offensichtlich versehrten Menschen, der an seiner Verbindungslosigkeit zu seinen Nächsten leidet, sowie als Süchtige danach, sich immer wieder den Gefahren auszusetzen, im Glauben, es den Menschen dort schuldig zu sein, berichten zu müssen, durch ihre Gabe dazu verpflichtet zu sein, das Gute zu tun.

Es sind ernsthafte Menschen, die versuchen, Verantwortung für ihr Leben und das Leben anderer zu übernehmen, es herrscht Respekt vor dem Anderen und eine gewisse Freiheit des eigenen Handelns. Die Figuren sind keine bloßen Typen, sondern Charaktere, an denen wir als Zuschauer nah dran sind. Eine irgendwie europäische Art, die Menschen und ihre Geschichten darzustellen, nackt und direkt, mitunter sprachlos. Man ist beinahe glücklich über die mehrfachen Bekenntnisse zur Ehrlichkeit, etwa als Gene vorsichtig gegen Richards Vorhaben protestiert („Muss das wirklich sein?“), in seinem Artikel über Isabelle ihren Suizid zu erwähnen und Richard sinngemäß erwidert: Offenheit und die Dinge beim Namen zu nennen, darum sei es doch die ganze Zeit gegangen, dafür hätten sie gekämpft und das seien sie Isabelle schuldig.

Der Kamerablick kreist um die Figuren des Vaters und der Söhne, Erinnerungen und Tagträume blenden sich ein, die Erzählung fängt immer wieder neue Perspektiven ein. Manche Szenen werden aus verschiedenen Blickwinkeln zweimal erzählt, das gleiche Geschehen, zwei Geschichten. Heimeliges New Yorker Vorstadtleben vor dem Hintergrund der Kriegsfotographie. Der Kontrast zwischen den Bildern von kriegerischer Grausamkeit und der beschaulichen amerikanischen Mittelklassenfamilie in moderner Villa und geordneten Verhältnissen könnte nicht größer sein. Hier die Frau mit der Kamera im Kriegsgebiet, dort der Lehrer an der örtlichen Schule, hier die Toten des Krieges, dort die seelische Versehrtheit der Fotographin. Gegensatz wie Widerspruch, Inneres wie Äußeres transportiert auch der von Trier assoziativ gewählte Filmtitel Louder than Bombs, den er dem berühmten The Smiths-Album entlehnte, eigentlich eine Zeile aus dem langen Prosagedicht By Grand Central Station I Sat Down and Wept der Kanadierin Elisabeth Smart.

Der Kamerablick kreist um die Figuren des Vaters und der Söhne, Erinnerungen und Tagträume blenden sich ein, die Erzählung fängt immer wieder neue Perspektiven ein. Manche Szenen werden aus verschiedenen Blickwinkeln zweimal erzählt, das gleiche Geschehen, zwei Geschichten. Heimeliges New Yorker Vorstadtleben vor dem Hintergrund der Kriegsfotographie. Der Kontrast zwischen den Bildern von kriegerischer Grausamkeit und der beschaulichen amerikanischen Mittelklassenfamilie in moderner Villa und geordneten Verhältnissen könnte nicht größer sein. Hier die Frau mit der Kamera im Kriegsgebiet, dort der Lehrer an der örtlichen Schule, hier die Toten des Krieges, dort die seelische Versehrtheit der Fotographin. Gegensatz wie Widerspruch, Inneres wie Äußeres transportiert auch der von Trier assoziativ gewählte Filmtitel Louder than Bombs, den er dem berühmten The Smiths-Album entlehnte, eigentlich eine Zeile aus dem langen Prosagedicht By Grand Central Station I Sat Down and Wept der Kanadierin Elisabeth Smart.

Im Grunde ist Louder than Bombs ein altmodischer und ein sehr bürgerlicher Film. Ohne gar so viele Worte, aber durch präzise Recherche und Ausstattung und schöne Fotographie fängt er Milieu und Stimmungen genau ein, ihm gelingt es, glaubwürdige Geschichten über einzelne wirkliche Menschen zu erzählen und das Ganze noch ins Verhältnis zum Elend der Welt zu setzen. Vielleicht will der Film hier zu viel, aber so unaufgesetzt, wie er damit daherkommt, hat mir dieser leicht erhobene Zeigefinger gefallen. Aber ich bin ja selbst so altmodisch, dass mich auch die Paarung Huppert-Byrne regelrecht glücklich gemacht hat. In diesem Film realisiere ich – peinlichst berührt -, dass ich als Mittvierzigerin empfänglich auf eine Melancholie von Menschen reagiere, die eher am Ende denn in der Mitte ihres Arbeitslebens stehen. Und ich fühle mich wohl im leicht unkonventionellen linksintellektuellen Milieu – mit Geld -, wo der Mann offenbar selbstverständlich die Kinder und das Kochen übernimmt und die Frau anfleht, doch endlich den gefährlichen Job an den Nagel zu hängen und sich auch mal um die Familie zu kümmern. Ich habe mich allerdings gefragt, wie den jungen Menschen, die um mich herum im Kino saßen, der Film gefallen hat. Aber vielleicht ist ihnen dieses Milieu ja vertraut, weil sie selbst aus einem solchen stammen?

Im Grunde ist Louder than Bombs ein altmodischer und ein sehr bürgerlicher Film. Ohne gar so viele Worte, aber durch präzise Recherche und Ausstattung und schöne Fotographie fängt er Milieu und Stimmungen genau ein, ihm gelingt es, glaubwürdige Geschichten über einzelne wirkliche Menschen zu erzählen und das Ganze noch ins Verhältnis zum Elend der Welt zu setzen. Vielleicht will der Film hier zu viel, aber so unaufgesetzt, wie er damit daherkommt, hat mir dieser leicht erhobene Zeigefinger gefallen. Aber ich bin ja selbst so altmodisch, dass mich auch die Paarung Huppert-Byrne regelrecht glücklich gemacht hat. In diesem Film realisiere ich – peinlichst berührt -, dass ich als Mittvierzigerin empfänglich auf eine Melancholie von Menschen reagiere, die eher am Ende denn in der Mitte ihres Arbeitslebens stehen. Und ich fühle mich wohl im leicht unkonventionellen linksintellektuellen Milieu – mit Geld -, wo der Mann offenbar selbstverständlich die Kinder und das Kochen übernimmt und die Frau anfleht, doch endlich den gefährlichen Job an den Nagel zu hängen und sich auch mal um die Familie zu kümmern. Ich habe mich allerdings gefragt, wie den jungen Menschen, die um mich herum im Kino saßen, der Film gefallen hat. Aber vielleicht ist ihnen dieses Milieu ja vertraut, weil sie selbst aus einem solchen stammen?